移动检测配置方案:食品检测设备高效提升测定分析效率

在食品安全监管领域,食品检测设备的技术迭代正推动检测模式从“固定实验室”向“移动现场”转型。移动检测配置方案通过集成便携式设备、智能数据平台与标准化流程,构建起“检测即处置”的快速响应体系,成为破解基层检测效率难题的核心抓手。

一、技术核心:便携与精准的平衡

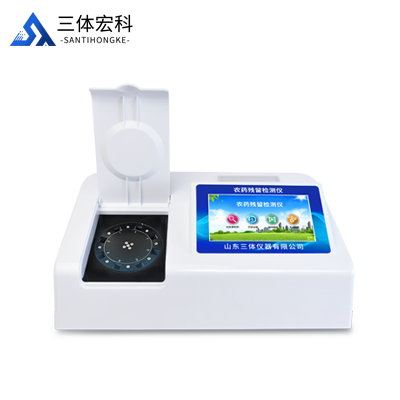

食品检测设备以“轻量化、多功能”为设计导向,采用光谱分析、电化学传感等技术,可在现场快速完成农药残留、重金属、非法添加剂等项目的初筛。部分**机型集成多参数检测模块,支持同一台设备完成多项指标分析,大幅减少设备携带量与操作复杂度。例如,通过酶抑制法与胶体金技术的结合,可同时判定有机磷农药与瘦肉精残留,满足农贸市场、餐饮后厨等场景的复合检测需求。

二、配置方案的关键要素

设备选型:需兼顾检测范围与便携性。基层执法单位宜选择支持4G/5G传输的机型,实现数据实时上传;餐饮企业可优先配置操作界面简单的速测仪,降低人员培训成本。

数据平台:移动检测的核心价值在于“检测-上传-处置”的闭环管理。设备需无缝对接监管系统,自动生成包含时间、地点、检测结果的电子报告,避免人工录入误差。

耗材管理:试剂、比色卡等耗材需标准化供应,部分设备支持干式试剂片,无需冷藏保存,更适合户外场景使用。

三、应用场景的效率提升

食品检测设备的灵活性使其能覆盖传统实验室难以触及的场景:

现场执法:市场监管人员可在农贸市场、超市随机抽检,30分钟内出具初筛结果,对问题食品立即下架处理。

应急检测:面对食品安全突发事件,移动检测车可快速抵达现场,通过多设备协同完成污染源排查,为决策提供数据支撑。

日常抽检:餐饮企业后厨配备便携式设备后,厨师可自主检测食材,将自检流程融入采购验收环节,形成主动防控机制。

四、管理流程的革新

传统检测模式存在“采样-送检-等待”的周期性延迟,而食品检测设备将流程压缩为“采样即检测”。例如,某学校食堂引入移动检测设备后,食材到货后1小时内即可完成全部安全指标筛查,不合格原料直接拒收,避免流入加工环节。这种“源头拦截”模式,不仅降低了食品安全风险,更减轻了后续处置成本。

五、社会共治的延伸

食品检测设备数据的公开共享,推动了食品安全治理的多元化参与。消费者通过扫描检测报告二维码,可查看食品从种植到流通的全链条数据;社区志愿者经培训后,可使用简易设备协助开展周边商超的抽检工作。这种“政府主导、多方参与”的模式,构建起更密集的监管网络。

六、未来趋势:智能化与集成化

随着技术进步,食品检测设备将向“更小、更快、更聪明”方向发展。微型光谱仪、生物芯片等技术的引入,可能使检测精度接近实验室水平;AI算法的嵌入,则可自动分析检测数据,预警潜在风险。同时,设备与无人机、智能采样机器人的结合,将进一步提升复杂环境下的检测效率。

移动检测配置方案不仅是一套设备组合,更是一种“预防为主、快速响应”的监管理念革新。通过科技赋能,食品检测设备正从实验室走向田间地头与百姓餐桌,为公众“舌尖上的安全”筑起更坚实的移动防线。